Photo in perex – Nobuyoshi Araki by © Alzbeta Kossuthova

今回のインタビューの実現には「アートスペースAM」の本尾久子さんに大変ご尽力いただきました。また、インタビュー記事をまとめるにあたり高橋のぞみさん、小倉佳子さん、久保田淳さんにご協力いただきました。ここに心よりお礼申し上げます。

著者まえがき:

写真に関連する最初の思い出は、私が小さい頃によく見たカメラを手にした父の姿である。父はまた、私に白黒写真についての本を贈ってくれた。その後、私は最初のカメラを手に入れ、夢を見始めた。

モノクロ写真愛好家として、多くの作品に出会ったが、その中で「荒木経惟」という名前が最もよく響いた。不可能なことを夢見て、いつか彼に会うことがどれほど素晴らしいかを考えていた。

そして、日本語を勉強して日本に行く私。

私のヒーローと会って、東京に住んでいる今の私。彼を目の前にして話をすることで彼をよりよく知る機会を得られるなど、信じられないことだった。

夢は決して大きすぎることはなく、不可能ではない。

Alzbeta Kossuthova

あなたは作品の中で、あなたの最も親しい人たち – お父様、お母様、奥様の陽子さん、そして最愛の猫チロ – の死を捉えました。そして、それらはあなたの写真の主題になりました。2019年の個展「梅ヶ丘墓情」は、主にあなた自身とあなたが住んでいる場所であなたを取り巻く日常の物を反映しています。これはあなたの作品の主題として、そして必然的な死のアプローチとして、あなた自身に焦点を合わせることと考えてよいでしょうか?

荒木:それでいいんじゃない。ともかく、写真は自分が生きていることの記録にすぎない。なぜ身の周りの素材になったかというと、身近な一番愛おしい母とかチロとか妻とか、みんな死んじゃったでしょ、いない。

自分のことを撮ることは、今自分が生きていることの証明になるんだ。だから、今住んでいる衣食住の場所を撮る。どこかに撮りに行くということには興味がない。興味があるのは自分だけ。

アルジュベタ:自分を撮ることに集中しているんですね。

荒木:そう。今撮っているのは自分だけ。それが濃厚になってきてる。前は被写体を撮りたいという気持ちだったけど、今は自画像になってきてる。カメラを、もう一本の手というくらいの気持ちでやっているからね。例えば日本の仏像の阿修羅像だと心眼ということだけど、俗っぽく言えば、もう一本の手くらいに思ってやってるってことだね。そうすると自ずと自分に向かってくることが多い。今は自撮りってみんなやってるじゃない、私はそれを、もっとずっと前からやってるんだよ(笑)。

シリーズ: 『センチメンタルな旅・冬の旅』© 荒木経惟 / アートスペースAM 提供

「梅ヶ丘墓情」のタイトルについてお伺いします。「慕情」という単語の漢字で「慕う」という意味がある文字の代わりに、同じ「ぼ」という読み方をする「墓(はか)」という文字を使いました。これは何を意味していますか? お墓はあなたのモチベーションが失われつつあることを象徴しているのでしょうか? あるいはあなたのキャリアの終わりを象徴しているのでしょうか?

荒木:終わりっていうより、今いるところが墓地だと思っている。実際にもね、墓場なわけよ、バルコニーとかそこらの場所全部が。私にとっては。だから、墓の中に住んでいるという気分を、すごく感じてる。それより今は、今度やるタイトル言っちゃうのもあれだけど、「浄土」、「極楽浄土」だと思っている。今住んでいる梅ヶ丘というところが浄土なんだね。どんどん狭くなって、今の写真は身近な周りのことがすごく多くなってきているわけ。そこら辺の空き地かなんかに新しい家ができたり、前いた豪徳寺のあたりも壊して一戸建ての家がいっぱい建ったり、どんどん周りが変わっていくじゃない。

僕はそういうのがパラダイスだと思っている。今生活しているところ、住んでいるところがパラダイスなんだな、天国じゃないか、と。だから、今度のタイトルには「浄土」を付けると思う。近所をちょっと散歩して。なんでもない街だよね。でも、そこがもう浄土なんだな、そういう感じに今はなっている。

あと、ずっと続けているのが「花」。花園の天国に、怪獣がいたり。ダジャレで「怪楽園」と称してる。「かい」は「怪獣」の怪、「妖怪」の怪ね。

シリーズ: 『怪楽園』© 荒木経惟 / アートスペースAM 提供

荒木:道とか、とにかく近所がすべてだとなって、どんどん狭まってくるじゃない。その流れで行くと写真のフレーミングが、だんだん棺桶に思えてきたわけよ。だから自分で余命3日とか言ってるわけ。写真のフレームが棺桶っていう感じで撮っているんじゃないかという状況ね、今。

何でも素晴らしい、何でも魅力的。例えばタクシーに乗って窓から見る風景だろうが、散歩した時につまずいた道の角だろうが、歩いている人たちも自転車に乗った子供も、みんな生きているっていうか、素晴らしいなという心境になっちゃっているわけ。だから死は近い、棺桶は近いって状況なのよ、自分は。

脈打つように写真を撮り続けている。写真を撮ることが脈打つことだし、呼吸するという気分だから。今そういうような状況ね。要は頂点に行かないようにしている。私の頂点は死だからね。でもいつも死神がついてくるんだよ。前はね女神だったけどね(笑)。でも今日は女神がついているね(インタビュアーに向かって)(笑)。

どんどん良い感じになっている。なんか死の要素が濃くなってくると写真は良くなるね。そういう気がする。このまま写真に引きずられて行きたいね、頂点には行かないようにして。富士山だったら八合目くらいでご来光を見る。八合目ね、一番上まで行っちゃダメ。そういう状況だね、今は。

どんなカメラでも良いし、どんな時でも良いし、みんな素晴らしいと思っちゃってる。写真見るとわかるでしょう。

奥様のヌードを公表することによって、あなたは彼女をその写真を見る人たちと共有していたと言えるでしょう。あなたはそれを気にしませんでしたか。それとも、それはあなたの公衆との近さ・親密さと開放性の表現でしたか?

荒木:見せようというのはないんだよ、本人には。撮った写真を一番見たいのは自分なんだ。だから作品を創るとか、見せるとかじゃないの。そういう意味で撮ってないから。撮り出す前に、写真が好きっていうのがあるでしょ。

昔自分で撮ったのをスケッチブックにまとめてた時代(60年代半ば〜70年代初め・電通に勤務していた頃)があったのよ。最近、その写真集が出たんだけど(『月光写真』2019)、その頃から何でも撮ってたのよ。

友達のお母さんが素敵だからお母さんを撮ろうとか、デパートで撮ったり、街の八百屋さんと仲良くなって撮ったり。いろいろやってプリントして、自分でレイアウトしてっていう、そういう時期があった。その頃写真に関してのいろいろなことを全部やっちゃっているわけ。自分に見せるためというと言い過ぎかもしれないけど、自分が見たいかどうかというのはあったね。こんなのはお金にならないでしょ。こういうような写真の科学的実験とか、人に対しての関係性とかはね。

その時期は、広告会社(電通)にいて、(広告の仕事だと)嘘というか作りものが多いわけよ。私の場合は子供とか家族を撮るのがうまいから、例えば、生命保険とかの広告は荒木にやらせようってなってたわけ。そういう時、お父さん役はこの人、お母さん役はこの人、子供はこの子で、とか、他人同士を集めるわけだけど、そういう風に偽家族を撮るのがうまかった。その積み重ねで写真に関するテクニックをひと通りやってきた。

でも、そういうのを超えて、写真は「私」だよ。社会に摘発するとか、社会のために何かするとか、そういうことではなく、自分自身の思いとか言葉を出すものとして。得意なダジャレで「私写真」って言ってるけどね。

「私」に関することを始めたのが新婚旅行のときから。妻の裸がどうとかではなく、必然的だった。裸もセクシーのことも当たり前。要するに衣装を付けるのと一緒じゃないか。衣装はなくてもそれも一つの表現だから、向こうからの。出てくるのは相手に対する気持ちだから、自然なことだった。それを雑誌とかが取り上げて「面白い」という風になったわけ。

シリーズ: 『センチメンタルな旅』© 荒木経惟 / アートスペースAM 提供

アルジュベタ:自分からではなかったんですね。

荒木:自分からじゃない。

ロバート・キャパの弟(コーネル・キャパ)に会って話した時に、「兄貴は正直すぎる」って。私にとっては、やっぱりストレートに気持ちを出さなきゃだめだなという時期だった。とにかく正直に思ったことをね。妻を素材として愛を表現するとか、そんなんじゃない。ただ素敵だなと思えば素敵、嫌だなと思えば嫌。そういうようなことが続いて、今もそのままだね。まだ正直だ。

アルジュベタ:それは重要ですね。

荒木:人によっては馬鹿正直と言ってるね(笑)。私の写真は「正直すぎる」、「みんなさらけ出しちゃって、自分の気持ちとか出しすぎる」って。でもロバート・フランクは、その辺りのことを好いてくれてたね。来てくれた時に、犬だか猫だか知らないが、自分が作った置物をお土産に持ってきてくれたのがうれしかった。

ロバートがこっちに来てた時に、野球の選手で荒木(大輔)というのがいたのよ、背番号11でね。荒木の背中がテレビで写っている画面を撮って、「アラキ、ナンバーワン」って書いてくれた。

去年、ロバート・フランクに捧げる気持ちで、写真集を作った(ロバート・フランクは2019年に逝去)。『月光写真』と称しているけど、月の光で撮ったわけじゃないのよ(笑)。「月光荘」のスケッチブックからきているわけ。そういう感じでタイトルもいい加減なのよ(笑)。

結局遊んでいるんだね、何かを。本当のユーモアかどうかはわからないけど、生きることは遊ぶことってくらいの気分かな。(主治医に)今日は寝ていろと言われたけど、美人に会っちゃうと喋っちゃうね(笑)。

シリーズ: 『月光写真』© 荒木経惟 / アートスペースAM 提供

あなたは二度と繰り返さないことで有名です。同様に、新しいテクニックを試すこと、新しい題材を探してそれを独自の表現にすることでも有名です。今までに実行する機会がなかったけれど、いつもやりたかったことはありますか?

荒木:いろいろやってるね。それはね、「時」に任せているから、その時その時のことに。この後何が起こるかわからない、起きたらそれに付き合うっていうか。時代の従者じゃないけど、写真って自分が創造するとか構築するものじゃないと思っているから。ともかく、その時に出会ったこととか、思ったことを複写するっていう気持ちだから、今まで創作なんてしたことはない。

創作するのは相手であって、相手が創作したものを複写するということ。普通、絵描きとかは何々風とかあるじゃない。時が動いているということは、そんなもんじゃないんだよ。どんどん変わっている。変わって良いわけ。芯は変えようがないから、どんなに変わっても良い。写真でも方法でもみな違うでしょ。その時その時の気分で、誰かが決めていることに従っているだけで、創造したいなんて全然思ってない。

生きることとか、時代の流れとか、全部面白いし、刺激的だし、ともかく、動いていることは良いも悪いも、なんでも良い。動いているってことは、お、生きてるな、という感じがする。それを撮るというか付き合うという感じでやっているから、何かに当たるとか、ネタがないとか、そういうのはない。こんな感じで(写真集のページをめくりながら)、自分で見るのが好きだし、また良いんだよね。手に負えないね。まだ自画自賛は続くね(笑)。

緊縛は、束縛という昔からの日本の芸術です。何があなたを刺激しましたか?それは視覚的なことだけでしょうか。それとももっと何か責めるとか支配するといった感覚でしょうか。またはモデルがあなたを完全に信用していると感じたのでしょうか?

荒木:どうしても縛りを撮りたいなんて欲望はない。たまたま向こうからこういうのを撮ってみないかといわれて受けて立つっていうか、今まで出会ったことがないものには、なんでも付き合うことにしている。そうすると、そこには何か魅力があるわけ、教えられることもあるし、気づくこともあるんだよね。

縛るということは相手を拘束するということだけではなくて、いくつも側面がある。一つの「愛」、とまでは行かなくても、何かの行為によって、例えば、縛ることによって、女性の不可解な部分が出てきたりする。女性の本能というか、生理というか、そういう部分もあるから、それを引き出すために縛っているという感じもある。虐待しているわけじゃない。

今、人形を撮ることが多いけど、人形だけど通じるし、面白いし、いろいろなことを教えられてる。首だけにしちゃって喜んでるとか、足一本切っちゃって赤く塗ったりとか。自分自身の中に、そういう部分があるんだね、きっと。日々犯罪をしているような感じでもあるし、子供の悪戯みたいでもある。

シリーズ: 『花人生』© 荒木経惟 / アートスペースAM 提供

荒木:こっちの目(右眼)は見えないけど、でもそれをすっ飛ばすくらいような気分で、ジョークも入れて、「左眼ノ恋」ってやったりする。発表する時にそういう風に自分のことも遊んじゃうわけ。そんなような感じで、いい加減に過ごしてきているだけで、何かを主張しているとか、真実を求めているとか、そういう感じじゃないんだよね。

生理的、本能的には何かを知りたがっているのかもしれないが、そういうような質(たち)じゃないんだよ、私は。どうでもいいの、おもしろきゃいい。だからスランプなんてない。もういいやっていう気分と、まだまだいっぱい事件が起きるぞという期待もあるから、まだまだ面白いことに出会う気分になっている。でもね、坂本龍一がテレビで癌について喋ってるのを見たりすると、こっちも、喉の調子が悪いな、俺も咽頭癌かな、なんて思ったりする情けないところもあるけどね(笑)。誰が決めて、そういうことになっていくのかね、ほんとにわからないよね。

いろいろなものにまぎれて、その時その時出会うというのが「生きる」ということだから、あまり否定はしない。その中に、喜びも悲しみも入ってる。いろんな事件とかでもね、悲しみだけっていうことでもないんだよね。テレビ越しだけど。実際に起きたらアウトだけど。私は、最初からカメラ越しになっているから、気分としてはこの箱の中に何か入り込みたい感じだね。カメラ越しだからって大層なことじゃないし、自分がカメラになるというわけでもないんだけど、そういうような気分になる。だから、まだやめないだろうね。死ぬまで写真だね。

「左眼ノ恋」(2014)についてお伺いします。この作品は、意図的に歪みを加えるか、写真の右側を完全に黒くしています。これはあなたの視力の悪化、主に右目に関係していると考えますが、これはどのようにあなたに影響を与えましたか? あなたは写真をやめることについて考えましたか、それともその逆ですか。この不幸の中でさえ新しい写真のためのモチベーションとアイデアを見つけることができるとわかっていましたか?

荒木:それはもう。まずいことを騙すために(笑)。

片目だから、「片目」という写真展をやった(2018)。なんだか知らないけど縦位置で。肉体的に片目にされて、縦位置二枚で目はできているんだって自分で思い込ませた。でもね、ここしばらくで、一番参ったなと思ったのは、失明した時だね。

最初にぽっとね、なんの痛さもなくて、真っ暗になって。撮影に行く時だったから、途中眼医者に寄ったら、とんでもない血栓が目に来ている、眼科のことじゃない、と言われて。大きな病院に行っていろいろ調べたら、血圧が問題で、心臓やら全部調べたら、心臓も歳でね。もういろいろなところに問題がある。

今も血圧が問題だけど、半身不随になるより、右眼に血栓が行っちゃったらっていうのだけが心配だね。でも今度出す時には縦位置にしようとか、フィルムの半分を黒く塗ろうとか、そういうような思いつきは、肉体的にそうなったからだね、これはもう「いただき」ってね。

(写真に)塗ったりとか案外好きなんだよね。結構イケてるんだよ、アハハハ。自分でやって、これは良いってね、そういう感触があるんだよ。そういうこと、素直に言っているけど(笑)。

アルジュベタ:先生は勿論アーチストです。私は逆にこういう状態になったら、全てを諦めると思います。だから、先生はすごく強い人だと思います。

荒木:なんかプラスになるんだよね、母の死とか父の死とか、深刻なんだけど、身近のすごく愛している人がいなくなる、消えちゃうということが、一番エネルギーになるような気がする、写真にとってはね。時が経つと、見せ方にも関わってくる。ともかく臆せずやるね。

『左眼ノ恋』というタイトルは、エド・ヴァン・デル・エルスケンが1954年に出版した写真集『セーヌ左岸の恋』に触発されたオマージュと思います。どうしてそれがあなたをそんなに刺激しましたか?

荒木:若い頃はみんな憧れるじゃない? オランダから来て、パリで女性に出会ってっていう、フィクションのような人生とか、見せ方とかタッチとか。やっぱりもともと嘘っていうか、虚構が好きだったわけ、エルスケンという作家は。それですごく友達になっちゃったりして、その真似していたから。

新宿を舞台にしてそれっぽく撮ったのもある。そんな感じで、「セーヌ左眼」でいこうか、なんて、そんなもんなんだよ。でも言葉で説明しないと気づかれないことが多いけどね、単純に見せ方、表現の仕方のことだね、せっかくちゃんと写っているのに、半分消しちゃうなんて普通はしないじゃない。

エルスケンへのオマージュもあるんじゃないかな。それで自分の不幸を幸せの方へ持っていくとしたいんだけど。ハハハ

アルジュベタ:そして、物語の中心となったアン(ヴァリ・マイヤーズ)のインティメートなポートレートをどう思いましたか、若い頃。

荒木:いろいろ複雑なことがあったのかもしれない。でも、写真撮るとき、アートみたいに突き詰めない。いいじゃない、どうでも。その方がミステリアスで良いじゃない。だいたいね、みんな私が正直すぎるとか言うけど、そんなもんでいいんだっていうのが主義なのよ。なになにがいけないとか、なになにが良いとかじゃなく、漠然としていて良いんじゃない。どうせね、何が真実かわからないし、何がいいかもわからない。何が美だとか言ったってわからない。ハハハ

東京のサブカルチャーについての写真集「Tokyo Love」(1994)でのナン・ゴールディンとの共同作業はいかがでしたか?

荒木:あれはね、面白いのは、世間が決めてくれたわけ。ナン・ゴールディンが私のことを気に入ってくれていたというのもあるし、その時代において、編集者とかが「ナン・ゴールディンとアラーキーが何かやると面白いんじゃないか」ということで、周りが動いてくっつけてくれた。周りが煽ってくれるわけよ。彼女の写真は、生きているその時代に向き合って表現してる感じだったから、私は情感でいこう、って。混ぜるといいんじゃないかなと思った。

今でも雑誌(『ダ・ヴィンチ』)で「男ノ顔」っていう肖像写真をやってるけど、ポートレートはオブジェにしたくない。そうかと言って、流すわけではなく、行ったりきたりでやってる。一番古風な撮り方だよね。それって大切なことなのに、そういうような時間を省略しちゃうとか、テクニックに気づかせるとかをなくしちゃってるのが、デジタルカメラ。だからデジタルは使わない。

(写真においては)便利すぎてよい事は一つもないよ。脳の発達というか、本能の方向性みたいなものを邪魔しているようなところがあるんじゃないかな。

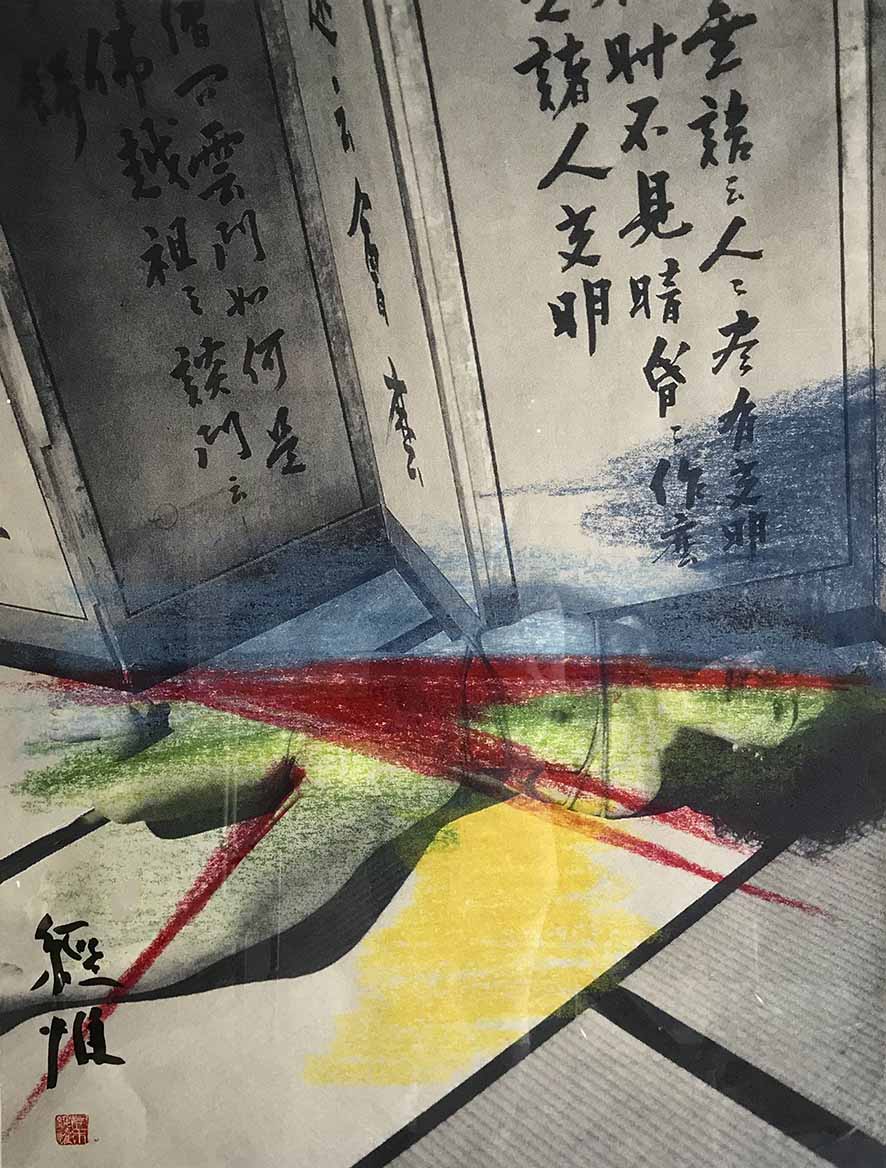

だけど、時代が作り出した新しいものには、いいところが必ずある。現像液を溶いてやってきた僕らは、デジタルから始めた若い子にはかなわない(笑)。元のところで違うものなんじゃないかな。なんか、写真自体というか、写真の時代は終わったっていう感慨がある。なんか違うものだよね、あれはね。だから、最近は、わざと(写真に)書を入れたりしてるわけ。江戸時代の浮世絵の感覚があるのかもしれないけど、書というか、手で書くことが大切だと思ってる。便利すぎると、何かを失うからね。

アルジュベタ:パソコンなどもそうじゃないですか? 漢字忘れたり。でも、それをみんな言っちゃうけど、使ってしまいます(笑)。

荒木:(笑)そうね、しかし、そこから生まれる新しい発想も実際にあるからね。

シリーズ: 『エロッキー・エロえんぴつ』© 荒木経惟 / アートスペースAM 提供

私はここの1年間は本尾様といろいろやり取りしましたので、本尾様との協力関係についてお伺いします?

荒木:思っている以上に、よく動いてくれているな。

なんで組んでやろうと決めたかというと、最初はある大きな会社のアート部門でキュレータをしていて、「エロトス」で写真展をやった時に、私が外国の美術館で展覧会やった時のカタログ(『Akt-Tokyo』1991)を置いてくれたのよ。それが日本の法律では「いけない」という本だったわけ。お巡りが来た時に、私はいなくて、彼女が連れて行かれたんだけど、「荒木さんの作品はアートです」と言い張ってくれて。10日くらい入れられてたのよ。これはすごい根性しているなと思った。俺なんかだと、すぐに、はい、その通りです、とか言って出てくるけど(笑)。そういう時代だったんだね。その頃からだよ。

シリーズ: 『傘寿展覧会』© 荒木経惟 / アートスペースAM 提供

これまでに何百冊もの本を出版しておられますが、その中でご自身に最も関係すると思われるものはありますか?

荒木:みんな好きだからな。

アルジュベタ:それはそう思いました。

荒木:でもやっぱり『センチメンタルな旅』かな。ペラペラの時の(私家版・1971)。一冊を選べといわれたらね。

私はずーっと、死ぬまで撮ってるつもりなんだけど、例えば、『センチメンタルな旅』の後のバルコニーで撮った写真とかを、周りが「この部分もくっつけて本にすれば面白いんじゃない」とか言ってくれる。そういうところから、また違ったいいものができるんだよ。

『センチメンタルな旅・冬の旅』とかさ、死が入ってまた違うものになる、そうやって、全体が絡み合って。今は550冊くらいかな。だから全部関係あるんだよ。

450冊出た頃に「写真集展」というのもやってるよ。(「アラーキー写真集狂」2012)

アルジュベタ:私もこの何百冊の中で、『センチメンタルな旅・冬の旅』を日本にきてから、すぐ買いました。なぜかというと、私はまだ若い女性でも、この一冊では一番うれしい時から一番苦しい時まで、私の目で見ると、人生がよく表れます。この一冊で嬉しい気持ちから一番寂しい気持ちまで、私も全ての感情を感じました。

荒木:そういうのは、周りが煽って作ってくれるわけ。あんまり文学の気分じゃないなって思っている時期でも、編集者とかが、ちょっと書くといいんじゃないとか言ってくれると、ついやってみたり。そういうふうにして何人かでできた本というのはいいね、自分ひとりでやったのより。

『センチメンタルな旅』が一番なんだろうな、私の場合はね、きっと。

シリーズ: 『センチメンタルな旅』© 荒木経惟 / アートスペースAM 提供

本インタビューは、荒木氏の作品に特化したギャラリー「アートスペースAM」で行われた。

「アートスペースAM」は、2014年、キュレーター・本尾久子氏によって設立されたギャラリーである (http://am-project.jp/)。

本尾氏は、1990年代から荒木氏とともに、彼の展覧会や出版物を多く手がけてきた人物で、国内外通して最も知られたインディペンデントキュレーターで編集者の一人。荒木氏以外にも、国際的に高い評価を得ている日本の写真家―森山大道、岡部桃 や、海外アーティストのプロモーションも行っている。

荒木経惟さんと本尾久子さん© Alzbeta Kossuthova

ジャーナリスト